2025年度第1回追加 地質調査研修終了報告

2025年10月6日(月)〜10月10日(金)に、地質人材育成コンソーシアム(会長:荒井晃作)主催で、2025年度第1回追加地質調査研修が実施されました。今回の研修は、地質図を作成した経験はないが、今後業務として、その技術・知識や作成に関わる工程を知っておきたいといった方々、特に企業の地質初心者が対象の募集です。室内で岩石や地層の見方等を理解した上で、野外での観察ポイントからまとめまで、地質図を作成するための一連の基本的事項を5日間の研修で習得していただくことを目的としています。この研修は、本年5月12日〜5月16日に開催した2025年度第1回地質調査研修募集に対して、募集時に定員を上回る申込者があったため、時期をずらして追加の研修を計画し募集したものです。本研修では講師を利光誠一、講師補佐を山岡 健が務めました。また、対面研修期間中のサポートのため、GSJ研修事務局の持丸華子が参加しました。研修受講者は、地質関係の企業や法人の職員6名でしたが、うち1名は事前学習とつくば市での室内研修のみの参加となりました。

5日間の対面研修に先立って、事前学習として2時間ほどのオンライン学習(e-ラーニング+リモートレクチャー)を実施しました。対面研修の初日は、茨城県つくば市の産業技術総合研究所中央事業所7群(地質調査総合センター)のセミナー室で座学を行いました。翌日の午前に地質標本館の見学実習をしたのち、残りの3日半の期間は、茨城県ひたちなか市および福島県双葉郡広野町といわき市周辺地域で野外実習を行いました。

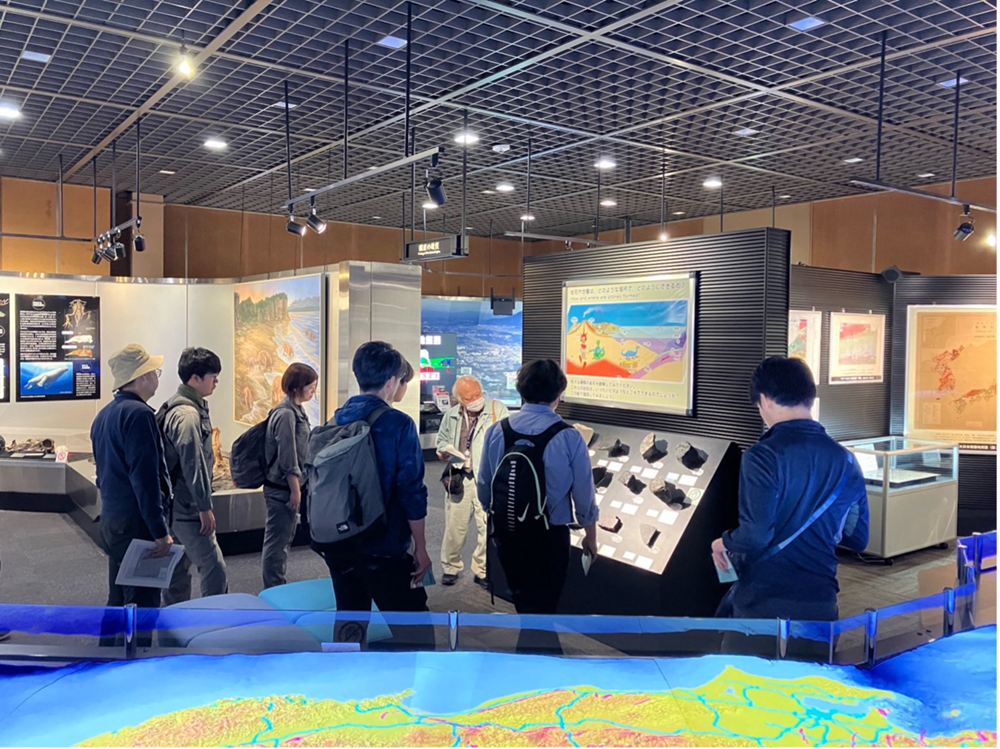

室内座学では、基礎的な地質調査の知識をスライドと資料で学び、合間に砂の粒度表の作成やクリノメーターを使う実習、地質図学の演習などを行い、野外実習で必要となる幅広い基礎知識を習得していただきました。地質標本館では、地質調査や地質図に関係する展示を中心に見学しました。

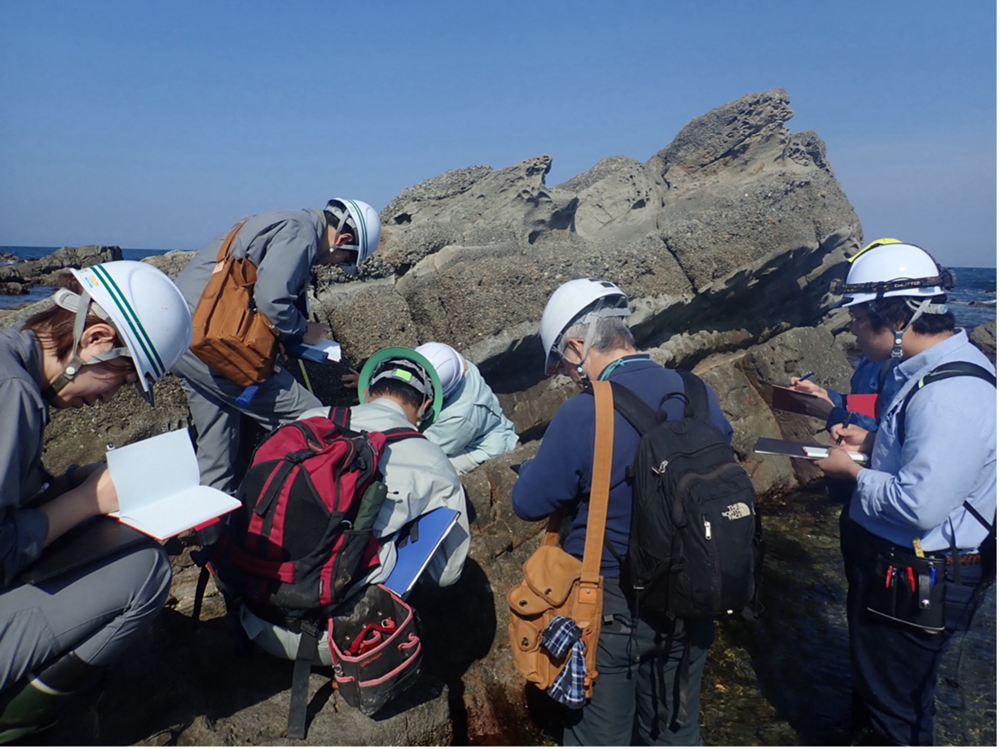

ひたちなか市での野外実習では、露頭記載や柱状図の作成を、実際の地層を観察しながら実践しました。次いで広野町において、沢沿いや道路沿いを調査して得られた観察データから地層区分を行い、各自でそれらの地層境界の延長を予測しました。そして翌日、地層境界の位置を隣接ルート上での調査で確認し、この2日間の調査のまとめとして地質図を作成しました。こうした実践を通して、地質図作成の一連の技術を習得していただきました。

[研修概要]

- 10月3日以前:

- 事前学習:e-ラーニングとして、地質調査および地質図作成のための基礎的な事項についての学習。簡単な地質図学の課題への取り組み。これを受けて、実習日の前週までに事前課題の解法とその他の基本的事項の説明のリモートレクチャーを実施。

- 10月6日:

- 産総研内の講義室での講義と実習:「露頭観察とは」、「ルート調査とは」、「ルートマップ予習」、「対比・地質図」、「地質図学」、「地質図の読み方」、「粒度表の作成」など。

- 10月7日:

- 地質標本館:地質調査・地質図に関する展示の見学(日本周辺の地震の震源分布、日本列島大型模型へのプロジェクションマッピング、岩石等の分類展示など)。

野外での地質調査の実地研修:ひたちなか市の海岸で、歩測とクリノメーターを使って簡易的なルートマップ作成練習、走向傾斜の測定、地層の観察と柱状図作成、地層の上下判定など。

夜間の室内作業:岩石標本の観察、昼間の調査データの墨入れなど。 - 10月8日:

- 野外での地質調査の実地研修:広野町土ヶ目木(どっかめき)地域の沢を歩いて、露出する地層の調査。地図に調査データを記入してルートマップの作成。 夜間の室内作業:調査データ整理の後、地層区分と境界位置の確認、各境界の広がりを予測。

- 10月9日:

- 野外での地質調査の実地研修:広野町長畑の北方にある沢を歩いて、露出する地層の調査。調査データを地図上に記入してルートマップ等の作成。広野町長畑の道路沿いの露頭に現れている断層の観察。

夜間の室内作業:当日のデータ整理後、前日の調査データとひとつの地図にまとめて2つのルートにおける地層境界線のつながりを地質図学的に描いて地質図作成。 - 10月10日:

- 野外での地質調査の実地研修:(1)広野町北迫西町西方の道路沿いの露頭で双葉断層を観察。(2)後期白亜紀双葉層群と基盤の前期白亜紀花崗岩類との不整合の観察。(3)いわき市アンモナイトセンターで双葉層群の発掘露頭の観察・発掘体験と館内見学。最後に、4日間の野外実習で観察した地層をもとに地史の復習と全体のまとめ。

今回の研修では、伊豆諸島を直撃した台風22号の影響による波浪注意報が発出されていたため、最終日の広野町夕筋海岸での露頭調査を取りやめ、道路沿いの双葉断層露頭の観察に変更しました。そのほかは予定通りに研修を実施できました。全体を通して“地質調査・地質図作成初心者”の受講生にとっては不慣れな講義と調査体験でしたが、地質調査で必要な露頭位置の確認や堆積岩の岩相識別などの基礎的なことも実習しました。事前学習と5日間の対面研修を通して、地質調査や地質図の作成がどのようにして行われているかを野外調査の実践の場で習得していただきました。

本研修の実施にあたり、広野町教育委員会、公益財団法人いわき市教育文化事業団いわき市アンモナイトセンターに大変お世話になりました。この場をお借りして御礼申し上げます。

2025年度第1回追加 地質調査研修

| 日程 | 2025年10月6日(月)- 10月10日(金) |

|---|---|

| 補備日程 | 事前のe-ラーニング(約80分)、上記研修開催日の前週(9月29日〜10月3日の内の1日)にリモートレクチャー(約40分)を予定 |

| 研修場所 | 室内座学:茨城県つくば市(産総研) 野外研修:茨城県ひたちなか市、福島県双葉郡広野町・いわき市周辺 |

| 研修内容 | 最近はルートマップを作成したことがあっても地質図を描いた経験のない方、岩石の見方に不安がある方など、地質調査の基本である踏査に関し、大学で充分な経験が積めなかった方もいらっしゃいます。この研修では、事前にe-ラーニングなどで地質調査の準備や地質図に関する基本的なことを学びます。5日間の対面研修では、まず初日に室内で岩石や地層の見方、地質図の描き方(地質図学)等を座学で学習します。2日目以降、野外に出て地層・岩石の観察ポイントからまとめまで、地質図を作成するための一連の技術を習得します。対面研修は少人数でマンツーマンに近い形での研修となります。 ※今回は特に企業の地質初心者が対象となります。(2025年5月12日〜16日開催の第1回地質調査研修と同じ内容です)。 ※経験者(卒論等で地質図を作成したことがある方)向け:初級クラス(第2回)は10月下旬を予定しています。 |

| 定員 | 定員 6名(最小催行人数:4名) |

| 講師 | 利光誠一博士 地質調査総合センターにおいて、多くの地質図幅の作成を行い、白亜紀大型化石、層序の研究を行うと共に、地質標本館館長として、地質学の普及に努めてきました。 他1名 |

| 集合 | 産総研 10/6 9時(予定) |

| 解散 | 産総研 10/10 17時30分(予定) |

| CPD | 42単位(事前のe-ラーニング等と合わせて42単位になるよう、時間を調整して指導を行います) |

| 参加費 | 産総研コンソーシアム「地質人材育成コンソーシアム」に84口(1口1000円)の会費が必要です。 |

| 注意事項 | 現地(産総研)までの交通費と宿泊代(4泊)・食事代は参加者負担となります。日程のうち、前半(1泊)は産総研内の宿泊施設(素泊まり;利用料金は予約確定後通知)、後半の野外研修では、広野町周辺の宿泊施設(1泊2食付き税込9000円台半ば x3泊)を予定しています。(詳細は参加者に個別にご連絡いたします) 参加には別途傷害保険の加入をお願いします。お勤めの方は労災保険の対象となるよう職務として参加してください。 学生・院生の方で参加されたい場合は、別途お問い合わせください。 ※研修直前に体調不良となった方で、感染症などへの感染の疑いのある場合には、参加をご遠慮いただくこともあります。 |

| 申込み方法 | 下記項目を記載したメールを事務局宛にお送りください。

|

| 申し込み・ 問い合わせ |

training-gsj-ml(a)aist.go.jp ※(a) 部分を @ に置き換えて下さい。 |

| 主催 | 産総研コンソーシアム「地質人材育成コンソーシアム」 運営会則(pdf:76KB) |

| 協力 | いわき市アンモナイトセンター 広野町教育委員会 |

| 備考 | 産総研構内は、喫煙所以外、すべて禁煙です。 |