付加体

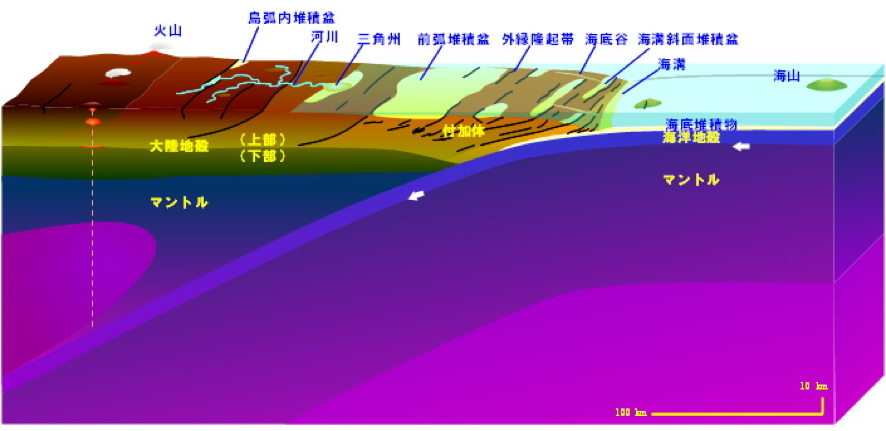

海嶺で生まれた海洋プレートはとても長い時間をかけてゆっくりと移動し、海溝やトラフと呼ばれる海の深い場所で一般に大陸プレートの下側に潜るように沈み込んでいきます。そして沈み込む際に、海洋プレートに載っている堆積物や溶岩などがこそぎ取られて大陸プレートにくっつくということが起こります。このくっつく現象を「付加作用」、くっついたものを「付加体」といいます。

海洋プレートが移動を続ける間、海洋プレートの上にはチャートや石灰岩、海底火山による溶岩などがたまっていきます。その一方で海溝やトラフに近いところでは陸地側から供給される堆積物もたまります。海洋プレートは1億年とか2億年といった時間をかけて移動するので、結果として海洋プレートが沈み込むときに作られる付加体には、陸地側からの新しい堆積物と1~2億年前にまでさかのぼる堆積物や溶岩とが混じっていることになります。

日本列島のいろいろなところで、例えばジュラ紀の堆積層の中にペルム紀や三畳紀の時代の石灰岩や溶岩などが断片的に含まれていると、かつてはそのような古い時代のものは断層で切られていて不連続であるといった解釈がなされていましたが、今では「付加体」で説明することができます。

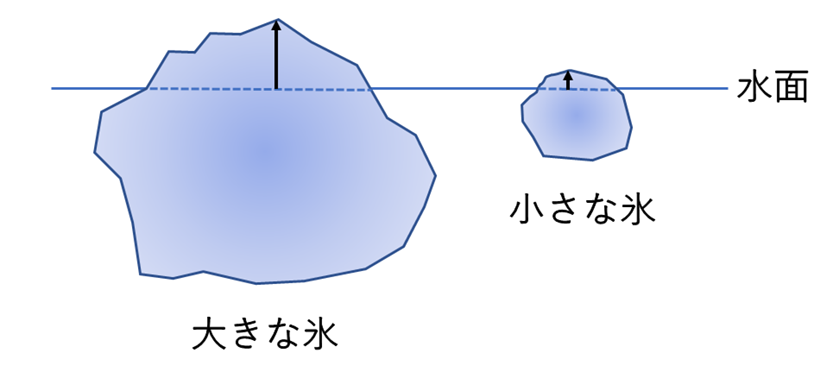

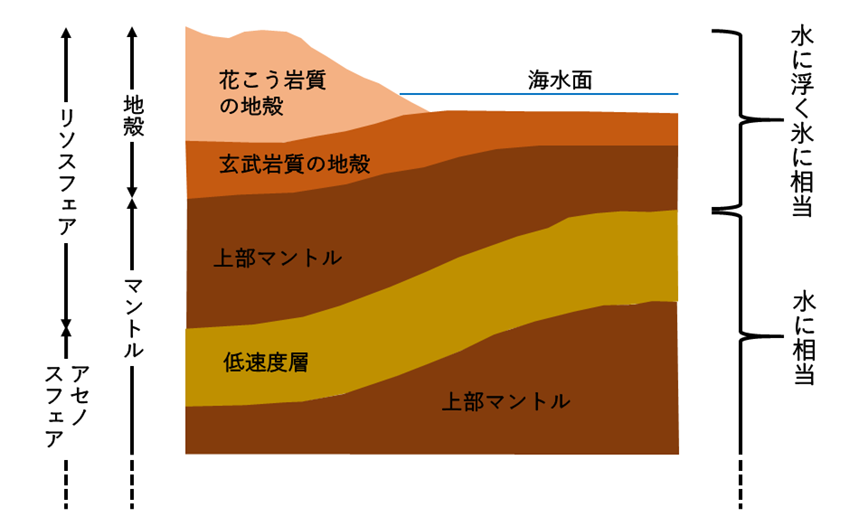

海洋プレートは大陸プレートに対して斜めに沈み込んでいくため、付加体はその前に作られた付加体の下側にくっつきます。つまり新しい付加体は古い付加体よりも下位に位置することになります。地質学においてもっとも重要な法則の一つ「地層累重の法則」は、新しい地層は古い地層の必ず上位に位置することを説いていますが、付加体についてはこれが逆転しています。