キュリー温度と磁性鉱物

磁石の性質をもつ金属(注)は、ある温度を超えると磁石の性質を失ってしまいます。その「ある温度」のことを、発見者であるフランスの物理学者ピエール・キュリー(妻のマリ・キュリーらとともに、1903年にノーベル物理学賞を受賞)にちなんで「キュリー温度」といいます。

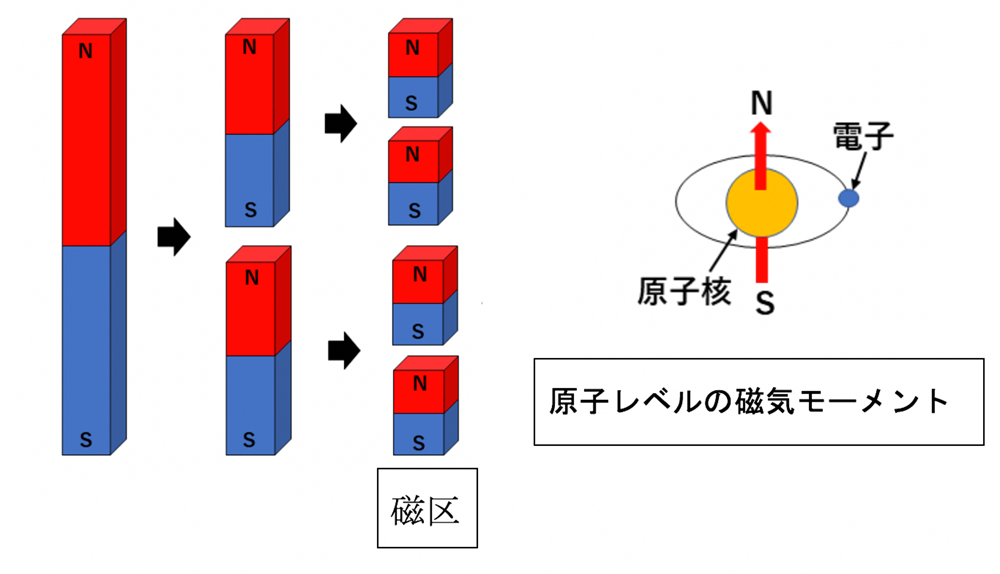

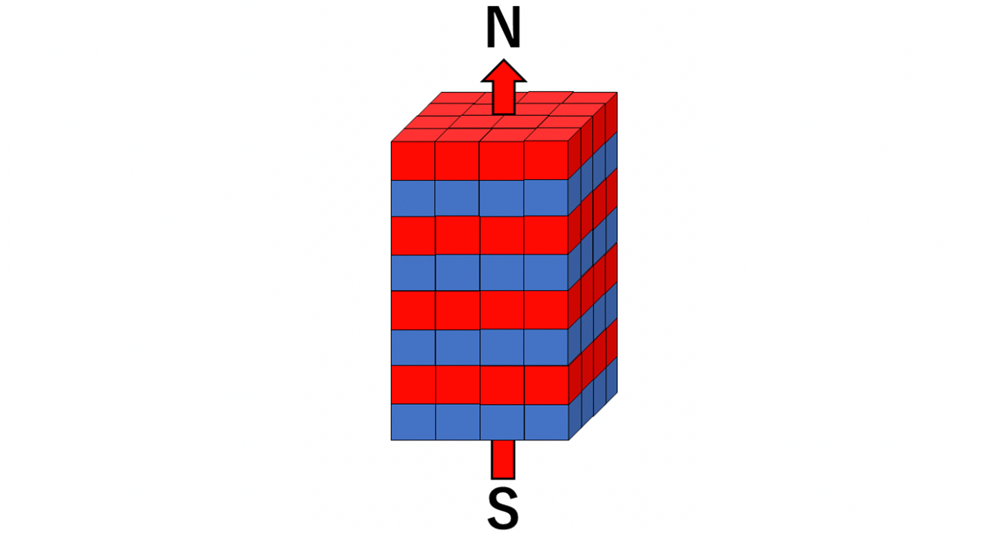

磁石では「磁区」という非常に微細な領域の原子レベルでの磁力の大きさや向きを表す「磁気モーメント」が全体で一定の方向に配列しているのですが、キュリー温度を超えるとその配列が乱れ、金属は磁石の性質を失ってしまうのです。キュリー温度は金属の種類によって異なり、例えば鉄は約770℃、ニッケルは約358℃です。

キュリー温度より高い温度の金属がキュリー温度以下の状態にまでしだいに冷えていくときはどうなるのでしょうか? 実はこのとき金属の周りに磁場が存在すると、磁石になりうる金属はその磁場の向きに沿うように磁化(磁石の性質を帯びること。帯磁ともいう)していきます。

さて、鉄は磁石の性質をもつ金属の代表ですが、地殻にある鉄はほとんどが酸化鉄や硫化鉄の形で存在します。このような酸化鉄や硫化鉄を含む鉱物の中に、磁化したり磁石にくっついたりする性質をもつものがあり、これを「磁性鉱物」といいます。磁性鉱物は、酸化鉄や硫化鉄を含む数百種類もの鉱物のうち、磁鉄鉱や磁硫鉄鉱などごくわずかです。

磁性鉱物にもキュリー温度があり、磁鉄鉱で約580℃、磁硫鉄鉱では310℃~320℃程度です。この磁性鉱物のキュリー温度に関連して地質の現象で認められているのは、火山から流れ出た溶岩が冷えて固まる過程で、溶岩中に存在する磁性鉱物が地磁気の向きと同じ向きに磁化することです。このようにして磁性鉱物が温度変化によって獲得した磁気を「熱残留磁気」といいます。

地質の現象でもう一つ認められている重要なことは、細かい砂や粘土の粒子が湖底や海底に静かに積もっていくとき、粒子中に磁性鉱物があると、磁性鉱物が地磁気の向きの影響を受け、地磁気と同じ向きになるように堆積することです。このようにしてできた堆積物は全体として地磁気の向きと同じ方向に磁化したものとなります。これは磁性鉱物の温度変化によるものではなく堆積によって生じているので「堆積残留磁気」といいます。

熱残留磁気や堆積残留磁気を詳しく調べるとともに、溶岩などができた地質時代を年代測定で求めたり、堆積岩中の化石を同定して堆積岩の地質時代を特定したりしていくと、地球の地磁気の向きや強さがこれまでどのように変化してきたのかが分かります。

強磁性体は外部磁場のもとでいったん磁化されると、外部磁場を取り去った後も磁化された状態を長く保つことができるため永久磁石の材料になります。

磁区では原子レベルの磁気モーメントの向きが同じである。

磁石は磁気モーメントの向きがそろった「磁区」の集合体で、全体として一つの大きな磁気モーメントをもっている。